ノベルティメディア

media【2025年最新】AIオーバービューとは?SEO担当者が今すぐやるべき対策まで徹底解説

最近、Google検索の未来として話題のAIオーバービュー(AI Overviews)。検索結果の最上部にAIによる要約が表示されるこの新機能は、私たちの情報収集の方法を大きく変える可能性を秘めています。

「自社サイトへのアクセスが減ってしまうのでは?」「SEO対策はもう意味がなくなるの?」

Web担当者やマーケターの皆様の中には、そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなAIオーバービューの基本から、最も気になるSEOへの影響と対策について、経験の浅いWeb担当者の方にも分かりやすく解説します。変化の波を乗りこなし、新たなチャンスを掴むためのヒントが満載です。

AIオーバービュー(AI Overviews)とは?検索体験はどう変わる?

AIオーバービュー(AI Overviews)とは、Googleの生成AIが、ユーザーの検索キーワードに対して、Web上の情報を要約して検索結果の最上部に表示する機能です。これまでのように複数のWebサイトを一つひとつ確認しなくても、質問に対する答えの概要を素早く把握できるようになります。

2024年5月に開催されたGoogle I/Oにて正式に導入が発表され(出典:Google The Keyword)、日本を含む他の国々にも展開されています。

AIオーバービュー(AI Overviews)の仕組み

AIオーバービューは、Googleが長年培ってきた検索技術と、大規模言語モデル(LLM)を組み合わせて実現されています。

大規模言語モデル(LLM)とは、文章を生成したり、質問に答えたりするAI技術そのもののことを指し、ChatGPTなどが代表例です。

AIオーバービュー(AI Overviews)が回答を生成する4つのステップ

ユーザーが検索してからAIによる要約が表示されるまで、裏側では主に以下の4つのステップが実行されています。

- 検索意図の理解:ユーザーが何を知りたいのか、その検索キーワードの裏にある意図を深く理解

- Webからの情報収集:検索意図に合致する、信頼性の高い情報をWeb上から複数収集

- AIによる要約生成:集めた情報を元に、AIが自然で分かりやすい文章を生成し、要約として提示

- 参照元サイトの表示:生成された要約には、情報源となったWebサイトへのリンクが表示される。ユーザーは、より詳しい情報を知りたい場合、これらのリンクをクリックして各サイトを訪れることが可能

特に最後の「参照元サイトの表示」は、私たちサイト運営者にとって、AI時代における新たなトラフィック源となる最も重要なポイントです。

また、大規模言語モデル(LLM)は日々進化のスピードが加速しており、その性能を最大限に引き出すための最適化(Optimization)が、今後マーケターやSEO担当者にとって重要なテーマとなっています。こうしたLLMの最適化を 「LLMO」 と呼びます。

ノベルティのマーケターがわかりやすく解説したLLMO関連の記事がありますので、気になる方は以下からご覧ください。

関連記事

LLMOとAIOの違いとは?GEOやAEOなど似たような言葉を徹底解説

【初心者向け】LLMO対策でAIからサイトを守る「llms.txt」の書き方・設定方法を徹底解説

AIオーバービュー(AI Overviews)の表示例

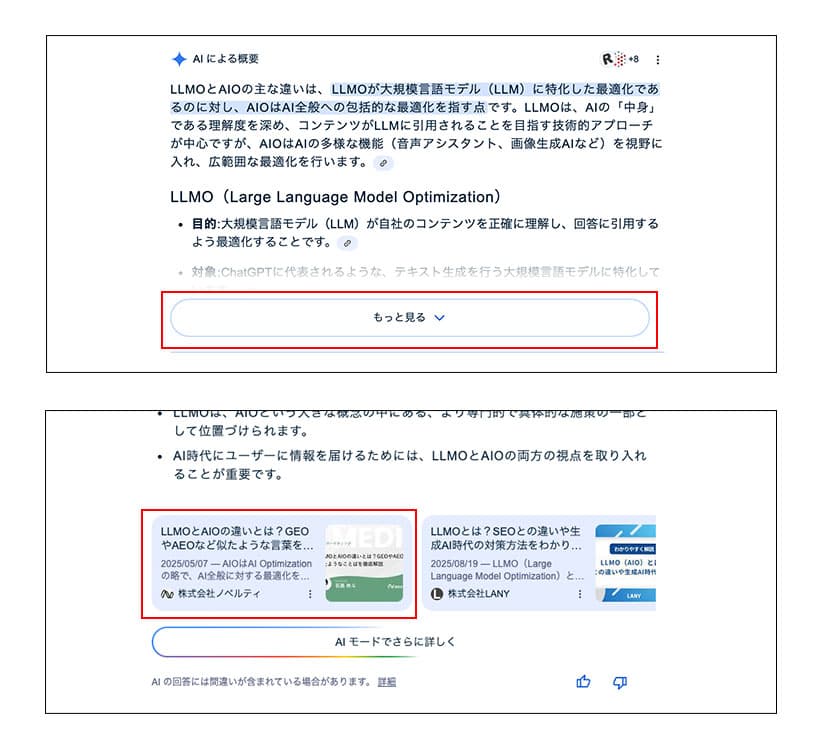

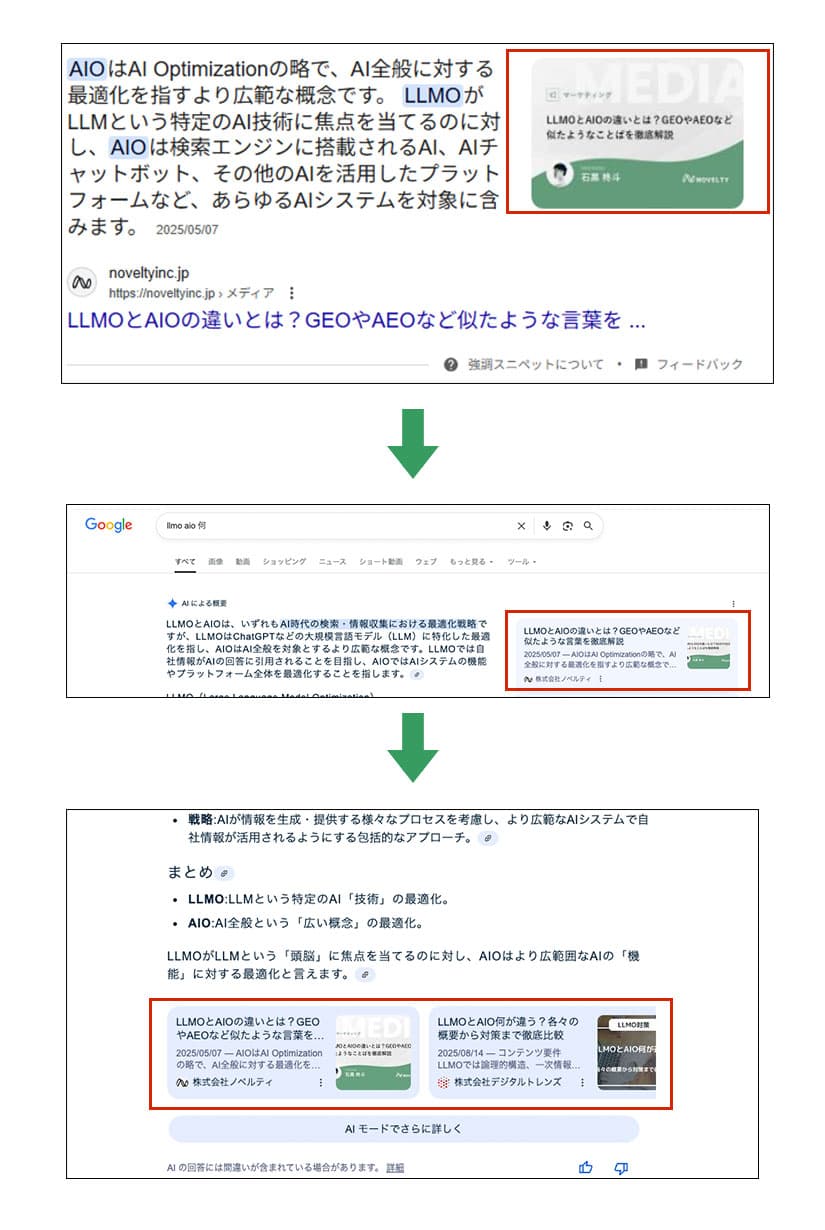

上記でご紹介したノベルティのLLMO関連の記事は、実はAIオーバービューで引用されています。以下では、実際の表示例をご紹介します。

画面の一番上に引用文が表示され、続きが気になる場合は「もっと見る」ボタンをクリックすると詳細を確認できます。さらにスクロールすると、ページ最下部に引用元のサイトがカード形式で表示されます。

AIオーバービューの表示形式は日々変化しています。

導入初期は、AIが最も参考にした単一の記事がカード形式で大きく表示されるレイアウトでした。やがて、複数の参照元サイトが画面の右側に並んで表示される形式へと変わります。

そして現在(2025年9月時点)は、検索体験をより対話的にする「AIモード」の導入も進み、参照元は回答の下部にまとめられる形式が主流になるなど、そのUIは常に進化を続けています。

AIモードについても詳しく解説した記事がありますので、以下からチェックしてみてください。

関連記事

AIモードで検索順位は無意味に?SEOへの影響とWebサイト運営者が今すぐやるべき対策を徹底解説

答えが直接手に入る検索体験に進化

AIオーバービューの登場により、Google検索は単にサイトを探すツールから、直接答えを教えてくれるアシスタントへと進化しました。ユーザーの検索体験は、主に以下の2点で大きく変わります。

1. 複数の条件が絡む複雑な質問にも対応

従来の検索では難しかった「都内から日帰りで行ける初心者向けの温泉地」のような、複数の条件が組み合わさった質問でも、AIが意図を正確に理解し、的確な選択肢を提示してくれます。

2. 次の疑問を予測して「先回り回答」を提示

さらに、検索結果を見たユーザーが次に知りたくなるであろう「アクセス方法」や「予算感」といった情報まで予測し、回答に含めてくれます。これにより、ユーザーは何度も検索し直す手間なく、より早く、深く情報を得られるようになります。

このAIオーバービューによる「意図の先読み」は、SEOにも大きく影響し、私たちマーケターやWeb担当者に新たな課題を突きつけています。

【本題】SEOへの影響は?トラフィックは減少するのか

Webサイト運営者にとって最も気になるのが、SEOへの影響かと思います。結論から言うと、影響は避けられず、私たちは変化への対応を迫られます。

この変化によって考えられる主な影響は、次の2つです。

懸念されるクリック率(CTR)の低下

AIオーバービューが検索結果の最上部に表示されることで、これまで検索結果ページの1位に表示されていたサイトでさえ、ユーザーの目に触れる機会が減る可能性があります。

AIの要約だけで満足するユーザーが増えれば、Webサイトへのクリック率は全体的に低下する(ゼロクリックサーチの増加)と予測されています。特に、単純な事実や答えが明確な「Knowクエリ」(〜とは?など)で、その傾向は顕著になるかもしれません。

一方で、新たな流入機会の創出も

悪い影響だけではありません。AIオーバービューの参照元として自社サイトが引用されれば、それは新たな流入経路となり得ます。

特に、AIが「信頼できる情報源」として高く評価したサイトが選ばれるため、引用されること自体が、専門性や権威性の証明となり、ブランディング効果も期待できるでしょう。

【Web担当者必見】今すぐ取り組むべきAIオーバービュー対策5選

では、メディア運営者は具体的にどのような対策を取るべきなのでしょうか。

小手先のテクニックではなく、コンテンツの本質的な価値を高めることが、これまで以上に重要になります。

この視点を踏まえ、今すぐ取り組むべき5つの具体的な対策を解説します。

1. AIオーバービュー対策① E-E-A-Tをとことん追求する

【優先度:★★★★★ / 難易度:★★★★☆】

これは中長期的な視点で取り組むべき、すべての対策の土台となる最も重要な項目です。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、Googleがコンテンツの品質を評価するための重要な指針です。AIは、このE-E-A-Tが高いコンテンツを情報源として優先的に参照する傾向があります。

E-E-A-Tを高めるためには、具体的に以下の3つの視点が重要です。

- 誰が書いたか?(著者情報):専門家による執筆や監修を徹底し、著者プロフィールを明記する

- どのようなサイトか?(運営者情報):運営者情報を明確にし、サイトの専門分野を特化させる

- 信頼できる根拠はあるか?:公的機関のデータや、独自の調査結果など、一次情報を積極的に活用・引用する

そしてGoogleは、E-E-A-Tの中でも「信頼性」を最も重要視すると発表しています。(出典:E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて)

要するに、コンテンツの信頼性をあらゆる角度から証明し、ユーザーが安心して情報を得られる、より良い検索体験につなげることがより重要となっていきます。

E-E-A-Tについても解説した記事がありますので、ぜひ以下から読んでみてください。

関連記事

E-E-A-Tとは?対策する重要性や取り組み方を初心者にもわかりやすく解説

2. AIオーバービュー対策② 分かりやすく、簡潔な文章を心がける

【優先度:★★★★★ / 難易度:★★☆☆☆】

まずはここから。すぐに実践できる、基本的かつ非常に効果的な対策です。

AIが内容を理解しやすいほど、AIオーバービューで取り上げられる確率が上がると考えてよいでしょう。結論を先に書くなど、分かりやすく簡潔な文章を心がけたいところです。

- 結論ファースト: 見出しの直後や段落の冒頭で、まず結論を述べる

- 箇条書きの活用: 情報を整理し、視覚的に分かりやすく伝える

- 平易な言葉遣い:専門用語は避け、ターゲット読者に合わせた分かりやすい言葉で解説する

これは、Googleが公式に掲げる「ユーザー第一の、信頼できる有用なコンテンツ」という考え方にも沿った、重要な対策です。AIだけでなく、読者の理解を助ける上でも非常に大切なポイントです。

3. AIオーバービュー対策③ ユーザーの「検索意図の先」を読む

【優先度:★★★★★ / 難易度:★★★☆☆】

コンテンツの企画段階で常に意識すべき、AIとの差別化の鍵となる視点です。

前の章で触れたように、AIによる「意図の先読み」はゼロクリックサーチを加速させかねません。AIの要約だけでユーザーを満足させないためには、その一歩先を行く、より深掘りした情報を提供することが鍵となります。

そのために、以下の3つの視点が重要になります。

- 独自の切り口:他のサイトにはない、自社ならではの視点や分析を加える

- 具体的な事例や体験談:読者の共感を呼ぶ、リアルな事例や体験談を盛り込む

- 次に知りたいことへの回答:ユーザーが次に抱くであろう疑問を予測し、その答えを先回りして提示する

要するに、AIには模倣できない独自性や体験といった「人間味」こそが、これからのコンテンツの差別化要因となります。

4. AIオーバービュー対策④ 構造化データを正しく実装する

【優先度:★★★☆☆ / 難易度:★★☆☆☆】

技術的な対策ですが、正しく実装することでAIのコンテンツ理解を助ける効果が期待できます。

構造化データ(スキーママークアップ)を用いて、ページの内容を検索エンジンに分かりやすく伝えることは、AIにとってもコンテンツを理解する手助けになります。

例えば、「よくある質問(FAQ)」や「レビュー」「レシピ」など、コンテンツの種類に応じた構造化データを実装することで、AIが情報を抽出しやすくなる可能性があります。

5. AIオーバービュー対策⑤ オリジナリティと一次情報の価値を高める

【優先度:★★★★☆ / 難易度:★★★★★】

時間とコストはかかりますが、競合やAIに対する最も強力な参入障壁(差別化要因)となります。

AIが得意なのは、あくまで既存情報の再構成です。つまり、AI自身が新しい価値や情報をゼロから生み出すことはありません。

この構造の中で評価されるには、AIが学習や要約の「元ネタ」として参照せざるを得ない、独自の一次情報を作り出すことが不可欠です。具体的には、次のような情報が価値を持ちます。

- アンケートや市場調査に基づく独自の統計データ

- 専門家への独自インタビューで得られた、他では読めない見解やコメント

- 製品レビューや検証プロセスを記録した、オリジナルの写真や動画

他のサイトの情報をまとめただけのリライトコンテンツは、AIに参照されることはあっても、最終的な情報源として評価されることはありません。AIが参照する情報の「最上流」に立つことこそが、これからのSEOにおける強力な差別化要因となります。

マーケターだからこそ感じる不安と、その先にある可能性

マーケティングの視点から見ると、AIオーバービューの登場は、短期的なトラフィック減少という「不安」と、エンゲージメントの高いユーザーと繋がる「可能性」の両面を秘めています。

不安

- ブランド名やサイト名がAIの要約に埋もれ、認知度が低下するのではないか

- これまでコンバージョンに繋がっていたキーワードからの流入が減少し、リード獲得に影響が出るのではないか

可能性

- AIの要約を読んだ上で、さらに深い情報を求めてサイトを訪れるユーザーは、非常に質が高く、コンバージョンに至る可能性が高いと言える

- ニッチで専門的な領域では、AIが参照する権威ある情報源として選ばれることで、競合との差別化を図り、業界内でのポジションを確立するチャンスになる

これからのWebマーケティングは、単なるアクセスの数を追うのではなく、いかにして質の高いユーザーと深く繋がり、エンゲージメントを高めていくかが、成功の鍵を握ると考えます。

今後の動向とまとめ

AIオーバービューは、まだ始まったばかりの機能です。今後、精度が向上し、表示される領域も拡大していくことが予想されます。

この変化の激しい時代において、Web担当者やマーケターが忘れてはならないのは、「ユーザーにとって本当に価値のある情報とは何か?」という原点に立ち返ることです。

小手先のSEOテクニックに振り回されるのではなく、ユーザーの課題を解決するために、専門性と熱意のこもった質の高いコンテンツを作り続けること。それこそが、AI時代を勝ち抜くための、最も確実で本質的な「対策」と言えます。

変化の波を乗りこなし、ユーザーと誠実に向き合うコンテンツ作りを、共に進めていきましょう!

株式会社ノベルティでは、多角的な視点から調査・分析を実施し、Webプロモーションの改善や集客、販促の基盤となる戦略設計を行っています。

「Webサイトからの集客を改善したい」「Webサイトを改善したいが課題や改善のポイントがわからない」など、Webに関する悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください!

お問い合わせはこちら:問い合わせフォーム

おすすめ記事/ PICKUP

記事カテゴリー/ CATEGORY

企業の課題はノベルティひとつで完結

ホームページ制作などのWeb制作をはじめ、

システム開発やマーケティング支援などワンストップで対応

まずはお気軽にお問い合わせください

お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

各種サービスの資料をご用意しています