ノベルティメディア

mediaAIモードで検索順位は無意味に?SEOへの影響とWebサイト運営者が今すぐやるべき対策を徹底解説

.jpg&w=1920&q=75)

Google検索が大きく変わる「AIモード」が登場し、自社サイトへのアクセスがどうなるか不安に感じていませんか?

従来のSEO対策が通用しなくなるのではないか、検索順位の意味がなくなるのではないか、といった声も聞かれます。しかし、変化の本質を理解し、正しく対策すれば、AIモードはむしろビジネスチャンスを拡大する追い風となります。

この記事では、AIモードの基本から、SEOへの具体的な影響、そしてWebサイト運営者が今日から始められるコンテンツ・技術両面の対策までを解説します。ぜひ最後までご覧ください。

AIモードとは?定義とできること

AIモードとは、Google検索に搭載された、最も強力なAI検索体験を提供する新機能です。実際にAIモードを活用してその意味を聞いてみたところ、以下のような回答が返ってきました。

「AIモード」とは、主にGoogle検索などのサービスで提供されている、生成AIを活用した新しい検索機能です。従来の検索結果を提示するだけでなく、ユーザーの複雑な質問や意図を理解し、AIが要点をまとめた回答を生成します。

GoogleのAIモードでは、ユーザーが投げかけた複雑な質問に対し、AIがWeb上の膨大な情報を統合・要約し、包括的な答えを会話形式で生成します。単に情報がまとまるだけでなく、回答の根拠となったWebサイトへのリンクや、さらに深く知るための追加の質問も提示されるのが特徴です。

テキストだけでなく音声や画像を使った質問にも対応しており、ユーザーはまるでAIアシスタントと対話するように、知りたい情報を多角的に深掘りできます。

AIモードの仕組み

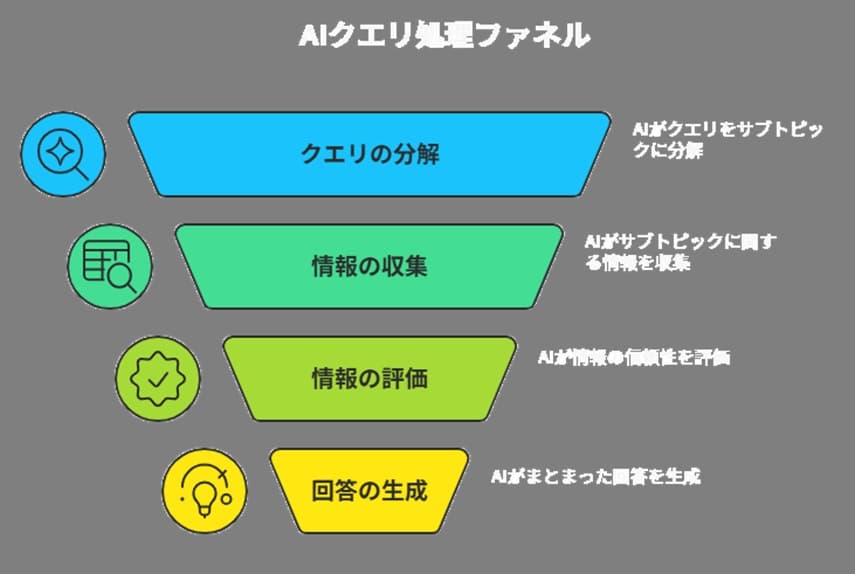

AIモードの裏側では、「query fan-out(クエリ・ファンアウト)」と呼ばれる高度な仕組みが動いています。これは、ユーザーからの複雑な質問をAIが複数のサブトピックに自動で分解し、それらを同時に検索・処理して、最終的に一つのまとまった回答として生成する技術です。

例えば「子連れにおすすめのランチ」という質問を「子供向けメニューの有無」「座席の広さ」「口コミ評価」といった要素に分解して情報を集めています。

これにより、ユーザーが一度に多くの情報を得られるようになっています。ただし、AIが情報の信頼性が低いと判断した場合は、無理に回答を生成せず、従来の検索結果を表示する仕組みも備わっています。

モデルと技術の背景

AIモードを支えているのは、Googleが開発したAIモデル「Gemini」です。特に、AIモードには長文や複雑な質問への対応、そして高度な推論能力に最適化されたカスタム版の「Gemini」が活用されています。

この技術により、単なるキーワード検索では得られなかった、文脈を深く理解した上での最適な回答生成が可能になりました。ユーザーの多様なニーズに対して、より精度と満足度の高い検索体験を提供するための、強力な技術的基盤といえるでしょう。

日本でのAIモードの提供状況と使い方

待望の日本語版AIモードは、2025年9月9日より提供が開始されました。特別な申し込みは不要で、対象のユーザーであればPC、スマートフォン、タブレットのGoogle検索や、公式のGoogleアプリで利用できます。

使い方は非常に簡単。いつも通り検索を行った後、検索結果ページの上部に表示される「AIモード」のタブをクリックまたはタップするだけです。

Googleアプリからは、音声やカメラ(Googleレンズ)を使って画像で質問することも可能で、より直感的に検索できるようになっています。

AIモードとAI Overviewsの違い

AIモードと似た機能に「AI Overviews」がありますが、両者は明確に異なります。

最大の違いは、AIが検索体験の主役かどうかです。「AI Overviews」は、従来の検索結果ページの上部に、AIが生成した短い要約を補足的に表示する機能です。一方、「AIモード」はページ全体がAIとの対話形式で構成され、ユーザーはAIが生成した回答を起点に、追加の質問を重ねて情報を深掘りしていく、全く新しい検索体験を提供します。

AI Overviewsは「要約の提示」、AIモードは「対話的な探索」と覚えると分かりやすいでしょう。

どんな時にAIモードが役立つ?

AIモードは、特に複数の条件が絡み合う複雑な質問や、漠然としたアイデア探しの際に真価を発揮します。例えば、「船橋市で、子供連れでも楽しめるランチがあって、駐車場が広いイタリアンを教えて」といった、複数の要素を組み合わせた検索に最適です。

また、「テレワークで集中力を高めるためのデスク周りのレイアウトと、おすすめのグッズを予算3万円で提案して」のような、企画や提案を求める質問にも高い精度で回答します。

さらに、スマートフォンのカメラで写したスニーカーの画像と共に「このスニーカーに合うコーディネートを教えて」と質問するなど、テキストと画像を組み合わせた検索も可能です。

【Web担当者必見】AIモードが自社サイトとSEOに与える3つの変化

AIモードの登場は、Webサイト運営とSEOに3つの大きな変化をもたらします。

- クリックの「質」の変化

- 検索クエリの「長文化・会話化」

- 新たなトラフィックの機会獲得

ここでは、AIモードの具体例を挙げつつ、SEOの変化について考えてみましょう。

クリックの「質」の変化

AIモードの普及により、Webサイトへのトラフィックは「量より質」がさらに重要になります。

AIがユーザーの質問に対して包括的な答えをまず提示するため、その概要を理解した上で、より深い情報や専門的なデータを求めてサイトを訪れるユーザーが増加します。このようなユーザーは、すでに問題意識や目的が明確になっているため、サイトへの関心度が非常に高いと考えられます。

結果として、サイトの滞在時間が長くなったり、問い合わせや購入といった最終的なコンバージョンに至る確率が高まるなど、質の高いトラフィックの増加が期待できるのです。

検索クエリの「長文化・会話化」

ユーザーがAIと対話するように検索を行うため、検索クエリ(検索キーワード)はより長く、具体的な会話口調の文章に変化していきます。「渋谷 ランチ」のような単語の組み合わせではなく、「渋谷駅の近くで、一人でも静かに過ごせる1,500円以下のランチを教えて」といった、詳細な質問形式での検索が一般的になるでしょう。

これに対応するためには、ユーザーが抱えるであろう具体的な悩みや疑問を深く理解し、その問いに直接答えるような、一歩踏み込んだコンテンツを作成することがこれまで以上に重要になってきます。

新たなトラフィックの機会獲得

従来の「検索順位1位を目指す」という目標に加え、「AIの回答に引用される」ことがトラフィック獲得の新たな機会となります。

AIは、信頼性が高く、網羅的で、独自の視点を持つ専門的なコンテンツを評価し、回答の根拠として参照リンクを提示します。たとえ検索結果で1位でなくとも、自社サイトの情報がAIによって選ばれれば、多くのユーザーの目に触れるチャンスが生まれます。

これは、これまで上位表示の獲得に苦戦していたサイトにとっても、コンテンツの質で勝負できる大きなチャンスとなり得るでしょう。

影響の具体例

AIモードの影響は、サイトのジャンルによって異なります。以下は、ジャンルごとに起こる具体的な影響の一例です。

ジャンル | AIモードの影響 | 対策例 |

|---|---|---|

情報系 | AIが基本的な情報を生成するため、サイト訪問前にユーザーの一次的な疑問が解決される | 写真付きの詳しい情報や専門家による解説、動画など、AIの要約では得られない付加価値情報で差別化を図る |

比較・ベスト系 | AIが複数のレビューサイトの情報を基に、ランキングや比較の概要を自動で生成して提示 | 編集部による実機検証の独自データや、専門家ならではの深い洞察など、一次情報に基づいた詳細なレビューで信頼性を確保する |

ローカル系 | AIが地図情報や口コミサイトを統合し、ユーザーの条件に合う店舗をいくつか提案する | リアルタイムの混雑状況や本日のおすすめ、店内の雰囲気が伝わる動画など、情報の「鮮度」と「臨場感」で差別化する |

EC(電子商取引)サイト系 | AIが条件に合う商品を提案しますが、リアルタイムの在庫やセール価格までは正確に反映できない | 最新の在庫状況や限定セール情報、スタッフによる詳細なレビューといった、動的で信頼性の高い情報を提供する |

B2Bサービス系 | AIが各ツールの公表スペックをまとめた比較表を作成し、機能面での大枠の比較が完了する | 具体的な導入事例や詳細な比較資料の提供を通じて、スペックだけでは伝わらない導入後の成果や信頼性を訴求する |

ジャンルごとに影響の内容は異なりますが、共通している点は、AIモードによる検索によって一次的な情報収集が完了する可能性がある点です。つまり、多くの方が懸念している通り、Webサイトへの訪問数(流入数)が激減する可能性が考えられます。

一方で、AIモードによる一次的な情報収集を終え、より深い情報を求めるユーザーは、いわば温度感の高い見込み客であるといえます。

以下では、これらの見込み客に対して、どのような対策をすべきかを紹介します。

AIモード時代を勝ち抜く!Webサイトの5つの対策【コンテンツ編】

AIモードに対応するためには、コンテンツ戦略の見直しが不可欠です。小手先のSEOテクニックではなく、ユーザーにとって本質的に価値のある情報を提供することが、これまで以上に重要になります。

具体的には、以下の5つのポイントを意識してコンテンツを作成・改善していくことが求められます。

- 専門性と網羅性

- 検索意図の深掘り

- 一次情報と実証性

- E-E-A-Tと信頼性

- 情報の鮮度

これらの対策は、AIに評価されると同時に、ユーザー満足度を向上させ、結果的にビジネスの成果へと繋がっていくでしょう。

①専門性と網羅性

まず、自社サイトが特定のテーマにおける専門家であることを示す必要があります。AIモードは情報の正確性を重視するため、特定のテーマに特化した専門的なサイトを「信頼できる情報源」として優先的に参照する傾向があるからです。

専門性や網羅性の獲得には、一つの大きなテーマ(親記事)と、それに関連する複数の詳細なテーマ(子記事)を内部リンクで繋ぎ、サイト全体でその分野の情報を体系的に網羅する「トピッククラスター」や「トピカルマップ」といった考え方が非常に有効です。

AIとユーザーの両方に対して、サイトの専門性の高さをアピールし、信頼性を獲得するイメージを持って取り組みましょう。

以下の記事では、トピッククラスター戦略について詳しく解説しています。まだ取り組んだことがない方は、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

SEOの新常識「トピッククラスター戦略」入門|メリットから実践手順まで専門家がわかりやすく解説

②検索意図の深掘り

ユーザーがAIに投げかけるような、会話的で具体的な質問を想定したコンテンツ設計が求められます。

例えば

- How to(方法)

- Why(理由)

- Compare(比較)

- Plan(計画)

- Cost(費用)

など、ユーザーが知りたいであろう様々な切り口を予測し、それらに答えるセクションを記事内に設けることが重要です。

チェックリストやQ&A形式を取り入れるのも良い方法でしょう。検索意図を深く掘り下げ、ユーザーの疑問を先回りして解決するコンテンツを目指しましょう。

以下の記事では、FAQページがSEOに強い理由から、検索順位とクリック率を向上させる具体的な作り方、さらには専門的な構造化データの設定方法まで解説しています。ぜひ本記事とあわせてご覧ください。

関連記事

【完全ガイド】FAQページのSEO対策|効果的な作り方から構造化データ設定まで徹底解説

③一次情報と実証性

Web上にありふれた情報ではなく、自社ならではの独自情報、つまり「一次情報」の価値が飛躍的に高まります。独自の調査データ、製品の検証結果、顧客の導入事例、専門家へのインタビューなど、他社が簡単に真似できないコンテンツは、AIが参照する情報源として選ばれやすくなります。

客観的なデータや具体的な事例を用いて情報を提示することで、コンテンツの実証性と信頼性を高めることができます。

④E-E-A-Tと信頼性

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、AI時代のSEOにおいてさらに重要性を増します。誰がその情報を発信しているのかを明確にするため、「運営者情報」や「監修者プロフィール」を充実させましょう。

また、情報の「更新履歴」を明記したり、「問い合わせ先」への導線を分かりやすく設置したりすることも、サイト全体の信頼性を高める上で効果的です。ユーザーが安心して情報を利用できる環境を整えることが大切です。

E-E-A-Tについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事

E-E-A-Tとは?対策する重要性や取り組み方を初心者にもわかりやすく解説

⑤情報の鮮度

AIは常に最新で正確な情報をユーザーに届けようとします。そのため、コンテンツの「鮮度」を保つことが非常に重要です。

特に、価格や製品の仕様、季節限定の情報、法律や制度の変更など、時間が経つと古くなってしまう情報については、定期的に見直しを行い、最新の状態に更新する運用ルールを社内で確立しましょう。

情報の鮮度管理を徹底することが、AIから継続的に評価されるための鍵となります。

AIに正しく評価されるための3つの対策【テクニカルSEO編】

良質なコンテンツを作成するだけでなく、その内容をAIが正しく理解できるよう、技術的な側面からWebサイトを最適化することも重要です。テクニカルSEOと呼ばれるこの分野は、AIモード時代において、コンテンツの価値を最大限に引き出すための土台となります。

特に以下の3つのポイントは、AIへの情報提供とサイト内でのユーザー体験を向上させるために欠かせない対策です。

- AIへの情報提供

- サイト内回遊の最適化

- マルチモーダル対応

①AIへの情報提供

Webページの内容をAIや検索エンジンが理解しやすいように手助けするのが「構造化データ」です。

例えば、

- 商品情報(Product)

- 手順(HowTo)

- よくある質問(FAQ)

- 記事(Article)

- 店舗情報(LocalBusiness)

といった特定の形式でデータをマークアップすることで、AIはコンテンツの意味をより正確に解釈できます。これにより、AIの回答内でリッチな形式で表示されたり、参照リンクとして選ばれたりする可能性が高まります。

②サイト内回遊の最適化

サイト内の関連するページ同士をリンクで結ぶ「内部リンク」は、ユーザーが情報を深掘りする手助けとなるだけでなく、AIにサイトの構造と各ページの関連性を伝える上でも極めて重要です。

特に、専門性を示すための「トピッククラスター」モデルを構築する際には、中心となる記事と関連する詳細記事が適切にリンクされているかが鍵となります。

ユーザーとAIの両方にとって分かりやすい情報網をサイト内に張り巡らせましょう。

③マルチモーダル対応

AIモードはテキストだけでなく、画像や音声による検索(マルチモーダル検索)にも対応しています。

コンテンツ内に分かりやすい図解や高品質な写真、短い解説動画などを計画的に配置することが、新たな流入機会の創出に繋がります。

その際、画像には何が写っているかを説明する「alt属性」を適切に設定したり、画像のファイルサイズを軽量化して表示速度を高めたりといった基本的な画像最適化も忘れてはいけません。

AIモードの課題と注意点

AIモードは非常に便利な機能ですが、いくつかの課題や注意点も存在します。まず、AIが生成する情報が常に正しいとは限らない「ハルシネーション(情報の捏造)」のリスクです。AIは時に誤った情報を生成する可能性があるため、最終的な判断は回答の根拠となった参照元サイトで確認することが重要です。

また、Web上のコンテンツを学習して回答を生成するため、著作権や引用元の扱いはまだ法整備やルールが追いついていない側面もあります。

さらに、店舗の急な営業時間変更など、リアルタイム性の高い最新情報への対応が遅れる場合があることも理解しておく必要があります。

測定とモニタリングの方法

AIモードの登場により、成果測定の方法も変化します。まず、Googleサーチコンソール(GSC)では、ユーザーがより長く会話的な文章で検索するため、表示されるクエリが長文化する傾向が見られるでしょう。

Googleアナリティクス(GA4)では、AIモード経由が想定されるランディングページに着目し、その後の滞在時間やサイト内回遊、最終的なコンバージョン率(CVR)の変化を追跡することが重要です。

また、直接的な流入だけでなく、AIの回答をきっかけに自社ブランドを認知し、後から「指名検索」するユーザーが増える可能性も考慮し、ブランド名の検索数の推移も重要な指標となります。

よくある質問(FAQ)

Q. AIモードと通常検索はどちらが主流に?

A. すぐにどちらかが主流になるわけではなく、当面は両者が共存すると考えられます。

AIモードは複雑な質問に適していますが、GoogleはAIが生成する回答の信頼性が低いと判断した場合、安全策として従来の検索結果を表示する仕組みを持っています。ユーザーが検索意図に応じて自然に使い分けていく形になるでしょう。

Q. 被リンクは不要になる?

A. いいえ、不要にはなりません。

むしろ、その重要性は形を変えて継続します。AIはWeb上の高品質なコンテンツを参照し、その出典元としてリンクを提示します。信頼できるサイトからの被リンクは、依然としてサイトの権威性や信頼性を測る重要な指標です。

質の高い一次情報を発信し、多くのサイトから参照されることの価値は変わりません。

Q. 日本語対応はいつから?

A. 日本語版のAIモードは、2025年9月9日より、対象のユーザーに対して順次提供が開始されています。

PC、スマートフォン、Googleアプリなど、普段お使いのGoogle検索環境で利用できるようになります。

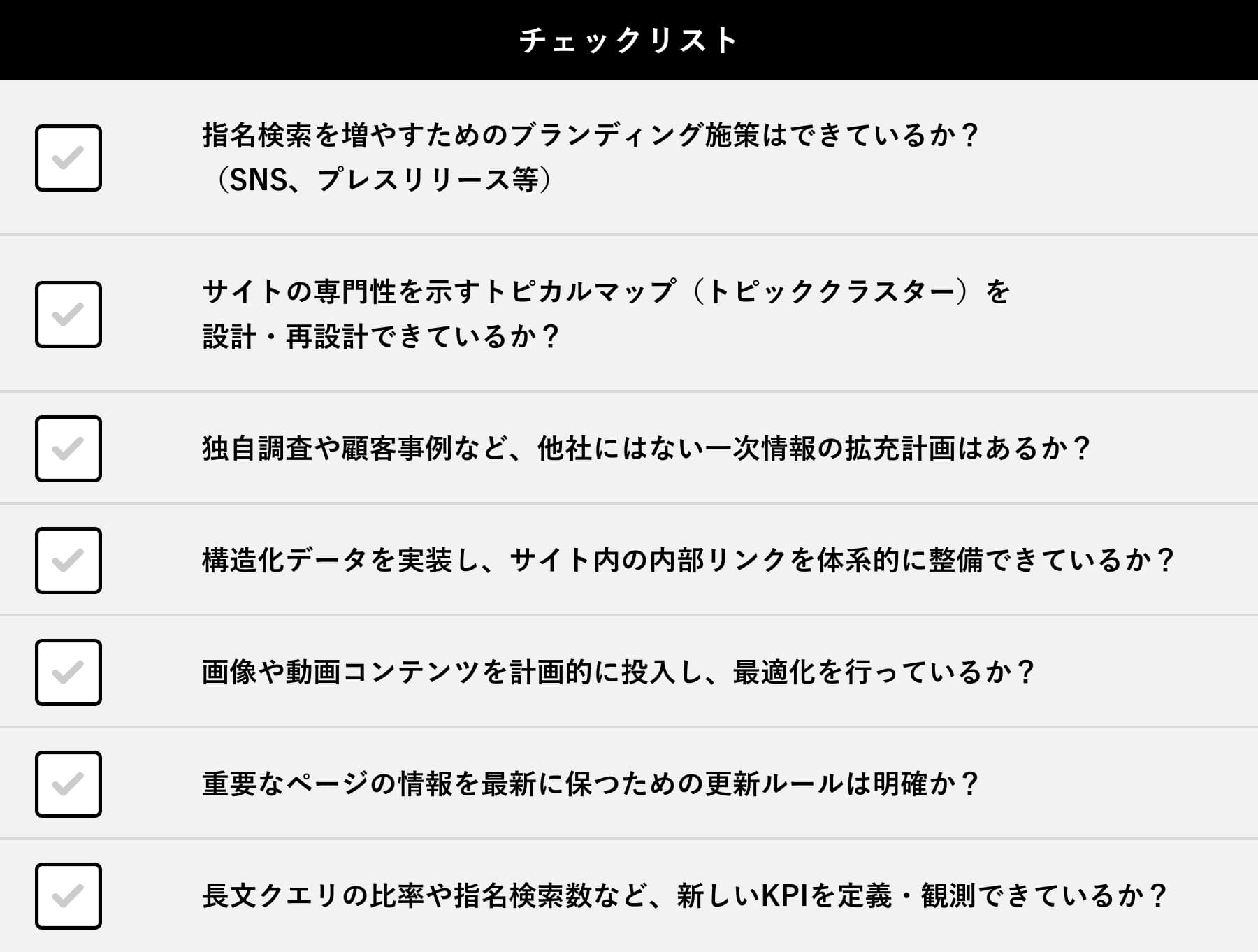

企業が今すぐやるべきチェックリスト

AIモードの時代に乗り遅れないために、今すぐ取り組むべき項目をチェックリストにまとめました。自社のWebサイト運営に照らし合わせ、優先順位をつけて対策を進めていきましょう。

まとめ:AIモードは脅威ではない。本質的な価値提供への回帰が成功の鍵

本記事では、Googleの新たな検索体験「AIモード」の概要から、SEOへの影響、そして具体的な対策までを解説してきました。AIモードの登場は、単なる検索順位の変動ではなく、ユーザーといかに真摯に向き合い、価値ある情報を提供できるかが問われる時代の始まりを意味します。

もはや、小手先のテクニックは通用しません。専門性、独自性、信頼性といったコンテンツの根本的な価値を高めていくことこそが、AI時代を勝ち抜く唯一の方法です。これはWebサイト運営者にとって、改めてユーザーへの価値提供という原点に立ち返る絶好の機会です。

ご紹介した対策を参考に、自社の強みを活かした情報発信をさらに強化していきましょう。

株式会社ノベルティでは、多角的な視点から調査・分析を実施し、Webプロモーションの改善や集客、販促の基盤となる戦略設計を行っています。

「Webサイトからの集客を改善したい」「Webサイトを改善したいが課題や改善のポイントがわからない」など、Webに関する悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください!

おすすめ記事/ PICKUP

記事カテゴリー/ CATEGORY

企業の課題はノベルティひとつで完結

ホームページ制作などのWeb制作をはじめ、

システム開発やマーケティング支援などワンストップで対応

まずはお気軽にお問い合わせください

お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

各種サービスの資料をご用意しています