ノベルティメディア

media【完全ガイド】FAQページのSEO対策|効果的な作り方から構造化データ設定まで徹底解説

.jpg&w=1920&q=75)

FAQページを設置したいけれど、SEOに本当に効果があるのだろうか?

効果的なFAQページの作り方や、具体的な設定方法が知りたい

SEO対策を検討するなかで、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。じつは、FAQページは、現在のSEOにおいて非常に重要な役割を担います。

この記事では、FAQページがSEOに強い理由から、検索順位とクリック率を向上させる具体的な作り方、さらには専門的な構造化データの設定方法まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、ユーザーと検索エンジンの双方から評価されるFAQページを作成し、サイト全体の成長を促進できるはずです。

なぜ今、FAQページのSEO対策が重要なのか?

近年、FAQページのSEO効果が見直され、その重要性が増しています。単なる「よくある質問」をまとめたページではなく、ユーザーと検索エンジンの両方から高く評価される戦略的なコンテンツとなり得るのです。

ここでは、なぜ今FAQページのSEO対策が重要視されているのか、その3つの理由を解説します。

ユーザーの「知りたい」に直接応えるコンテンツになる

FAQページは、「〇〇の使い方は?」「〇〇の料金は?」といった、ユーザーの具体的な疑問に直接答えることを目的としています。このような明確な検索意図を持つキーワードに対して、Q&A形式は最も的確な回答を提供できるコンテンツ形式といえるでしょう。

ユーザーが抱える問題を迅速に解決できることは、満足度を高めることに直結します。質の高いユーザー体験は、サイトの信頼性向上にもつながり、検索エンジンからの評価にも良い影響を与えられます。

Googleの評価基準の変化と「アンサーエンジン最適化」

近年のGoogleは、単にWebサイトを検索結果に表示する「検索エンジン」から、ユーザーの質問に直接答えを提示する「アンサーエンジン」へと進化しています。検索結果のトップに、AIが作成した回答(AIエージェント)やQ&A形式の答えが表示されるのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。

この変化に対応するためには、Q&A形式で簡潔に答えを提示するFAQページが非常に有効です。ユーザーの疑問に対して明確な回答を用意しておくことで、Googleがその内容を理解しやすくなり、検索結果で優遇される可能性が高まるでしょう。

以下の記事では、新時代を迎える検索エンジンにおける、LLMOについて詳しく解説しています。気になる方は、ぜひ本記事とあわせてチェックしてみてください。

LLMOとは?ビジネス活用の基礎とメリットをわかりやすく解説

SEOを超えたビジネス上のメリット

FAQページの充実は、SEO効果だけでなく、ビジネス全体に多くのメリットをもたらします。

例えば、商品やサービスの購入を検討しているユーザーの不安や疑問を解消することで、購入の後押しとなり、コンバージョン率の向上が期待できます。また、基本的な質問に対する回答をWebサイト上に用意しておくことで、電話やメールでの問い合わせ件数が減少し、カスタマーサポート部門の業務効率化にも貢献するでしょう。このように、FAQページはWebサイトの価値を高める重要な資産となります。

FAQでSEO対策を行う5つのメリット

FAQページに適切なSEO対策を施すことは、Webサイトに多くの恩恵をもたらします。検索結果での露出増加からユーザー満足度の向上まで、その効果は多岐にわたります。ここでは、FAQでSEO対策を行うことによる5つの具体的なメリットを見ていきましょう。

メリット1:検索結果での露出機会が増える(リッチリザルト)

FAQページに「構造化データ」という特殊な設定を行うと、Googleなどの検索結果の画面に、回答が折りたたみ式(アコーディオン形式)で表示されることがあります。このアコーディオン形式の回答は、検索画面の特別な表示形式である「立地リザルト」の1つです。

リッチリザルトが表示されると、ほかの検索結果よりも表示面積が大きくなり、ユーザーの目に留まりやすくなるため、クリック率の向上が期待できます。検索結果の画面で直接ユーザーの疑問に答えられるため、サイトへの誘導を強力に後押ししてくれるでしょう。

メリット2:「◯◯ とは」といった潜在層のキーワードで流入が増える

FAQページは、「〇〇とは」「〇〇 やり方」といった、情報収集段階のユーザーが使うような疑問形のキーワードと非常に相性が良いです。これらのキーワードで検索上位に表示されることで、まだ自社のサービスや商品を具体的に認知していない「潜在層」のユーザーにアプローチできます。

潜在層への有益な情報提供は、将来の顧客育成にもつながる重要なステップです。FAQを充実させることで、これまで獲得できなかった新しいユーザー層からのアクセス増加が見込めます。

メリット3:ユーザー満足度が向上しサイトの評価が高まる

ユーザーがサイトを訪れるのは、何らかの疑問や課題を解決するためです。FAQページが充実していれば、ユーザーはサイト内で自己解決でき、スムーズで快適な体験を得られます。

このような高いユーザー満足度は、サイトの滞在時間を延ばし、直帰率を低下させる効果があります。ユーザーにとって価値のあるサイトであると検索エンジンが判断すれば、サイト全体の評価が間接的に高まることにもつながり、ほかのページの検索順位にも良い影響を与える可能性があります。

メリット4:コンバージョン率(CVR)の向上に貢献する

商品購入やサービスへの申し込みを検討しているユーザーは、最終決定の前に「送料はかかるのか」「解約は簡単にできるのか」といった細かな疑問を持つことがよくあります。FAQページでこれらの懸念点を事前に解消しておくことで、ユーザーは安心して次のアクションに進むことができます。

つまり、FAQはコンバージョン(成果)に至るまでの最後のハードルを取り除く役割を果たすのです。結果として、サイト全体のコンバージョン率向上に大きく貢献します。

メリット5:社内の問い合わせ対応コストを削減できる

「よくある質問」をWebサイト上にまとめて公開しておくことで、ユーザーは電話やメールで問い合わせる前に自分で答えを見つけられるようになります。これにより、同じような内容の問い合わせが減少し、カスタマーサポート部門の負担を大幅に軽減することが可能です。

対応コストが削減されることで、より複雑な問い合わせへの対応や、ほかの重要な業務にリソースを集中させることができます。これは、企業運営の効率化という観点からも非常に大きなメリットと言えるでしょう。

【コンテンツ編】SEOに強いFAQページの作り方・書き方

SEOに強いFAQページを作るには、ユーザーの疑問に的確に答える質の高いコンテンツが不可欠です。闇雲にQ&Aを作るのではなく、計画的に質問を集め、分かりやすく回答を作成するプロセスが重要になります。

ここでは、コンテンツ作成における4つのステップを解説します。

Step1:質問(Q)を集める・見つける方法

質の高いFAQを作るための第一歩は、ユーザーが実際に抱えている疑問を集めることです。以下の3つの方法を活用して、ユーザーニーズに基づいた質問リストを作成しましょう。

お客様からの実際の問い合わせ内容

最も信頼できる情報源は、カスタマーサポートや営業担当に日々寄せられるお客様からの実際の質問です。電話、メール、チャットなどで頻繁に尋ねられる内容は、ユーザーが本当に知りたいことそのものです。

これらの生の声を収集・分析することで、ユーザーのニーズに直結した、価値の高いFAQを作成できます。

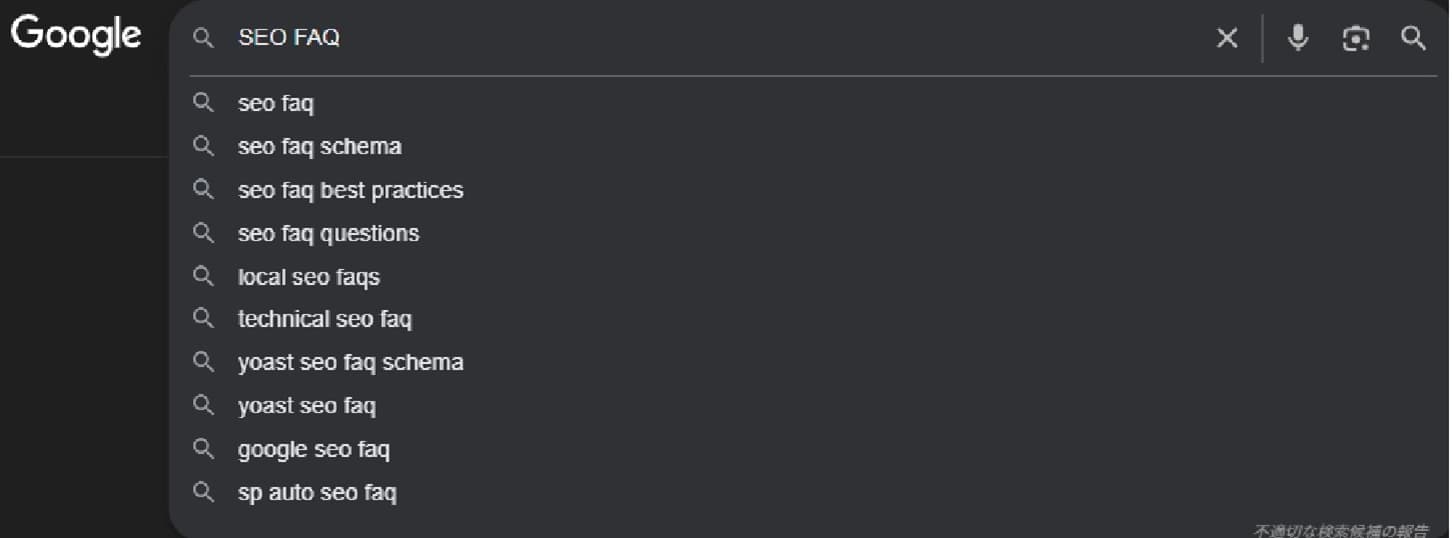

サジェストキーワードや「他の人はこちらも質問(PAA)」の活用

Googleの検索窓にキーワードを入力した際に表示される「サジェストキーワード」や、検索結果の途中に表示される「他の人はこちらも質問(People Also Ask)」は、ユーザーの潜在的な疑問の宝庫です。

自社のサービス名や関連キーワードと一緒に「とは」「使い方」「料金」などを入力し、どのような疑問が検索されているかを調査しましょう。

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイト

「Yahoo!知恵袋」のようなQ&Aサイトでは、ユーザーの悩みや疑問が率直な言葉で投稿されています。自社の業界やサービスに関連するキーワードで検索すると、ユーザーがどのような点につまずき、何を知りたがっているのか、リアルなインサイトを得ることができます。FAQの質問ネタを探す上で非常に参考になるでしょう。

Step2:1つのQ&Aで1つの疑問を解決する

FAQページを作成する際は、「1つの質問に対して、1つの明確な回答を提示する」という原則を守ることが重要です。1つのQ&Aに複数の質問やトピックを詰め込んでしまうと、情報が複雑になり、ユーザーが求めている答えを見つけにくくなります。

また、検索エンジンにとってもページの主題がぼやけてしまい、正しく内容を理解することが難しくなります。質問と回答は常に一対一の関係を意識し、シンプルで分かりやすい構成を心がけてください。

Step3:回答(A)は専門用語を避けて具体的に書く

質問に対する回答は、誰が読んでも理解できるように、専門用語や業界用語を避け、平易な言葉で記述することが大切です。どうしても専門用語を使わなければならない場合は、注釈をつけたり、簡単な言葉で言い換えたりするなどの配慮が求められます。

また、回答は抽象的な表現ではなく、具体的な手順や数値を示して説明することで、ユーザーの理解を助け、信頼性を高めることができます。常に初心者の視点に立ち、親切で分かりやすい文章を作成しましょう。

Step4:関連ページへの内部リンクを設置する

FAQの回答文は、簡潔であることが望ましいですが、より詳しい情報が必要な場合もあるでしょう。そのような場合は、回答文の中から関連するキーワードにリンクを設定し、詳細を解説したブログ記事やサービスページへ誘導することが効果的です。

これにより、ユーザーはさらに深く情報を知ることができ、満足度が向上します。同時に、サイト内の回遊性が高まり、ユーザーがサイトに長く滞在してくれるため、SEOの観点からも良い評価につながります。

【技術編】検索順位とクリック率を上げる構造化データの実装

優れたFAQコンテンツを作成したら、次はその情報を検索エンジンに正しく伝える「技術的」な設定を行いましょう。特に「構造化データ」の実装は、検索結果での見え方を大きく変え、クリック率を向上させる可能性を秘めています。

ここでは、その仕組みと具体的な実装方法を解説します。

構造化データとは?検索エンジン向けの「説明書」

構造化データとは、Webページに書かれている情報が「何であるか」を検索エンジンに理解させるための、いわば「説明書」のようなものです。

例えば、ページ内のテキストが「質問」なのか「回答」なのかを、専用のタグを使って明示します。これにより、検索エンジンはコンテンツの意味をより正確に解釈できるようになります。

構造化データを正しく設定することで、後述するリッチリザルトの表示など、SEO上の様々な恩恵を受けられる可能性が高まるのです。

FAQリッチリザルトを表示させる「FAQPage」スキーマ

FAQページのためには、「FAQPage」という種類の構造化データが用意されています。この「FAQPage」スキーマを用いて、ページのどの部分が質問(Question)で、どの部分がその答え(Answer)であるかをマークアップします。

Googleがこのマークアップを認識すると、検索結果のページで質問と回答をセットで表示する「FAQリッチリザルト」として表示してくれることがあります。これにより、検索結果上での占有スペースが広がり、ユーザーの注目を集めやすくなります。

【コピペOK】JSON-LD形式の構造化データテンプレート

構造化データを記述する方法はいくつかありますが、Googleが推奨しているのが「JSON-LD」という形式です。

以下に、コピー&ペーストして使えるテンプレートを用意しました。「質問」と「回答」の部分を、ご自身のFAQコンテンツに合わせて書き換えるだけで利用できます。

このコードを、FAQページのHTML内にある<head>タグ内、もしくはもしくは<body>タグ内に記述してください。

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "FAQPage",

"mainEntity": [{

"@type": "Question",

"name": "質問1をここに記述します。",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "質問1に対する回答をここに記述します。"

}

},{

"@type": "Question",

"name": "質問2をここに記述します。",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "質問2に対する回答をここに記述します。"

}

},{

"@type": "Question",

"name": "質問3をここに記述します。",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "質問3に対する回答をここに記述します。"

}

}]

}

</script>構造化データの実装方法とテストツールでの確認

構造化データをページに実装した後は、それが正しく記述されているかを確認することが非常に重要です。

Googleは、そのための公式ツールとして「リッチリザルト テスト」を提供しています。このツールにFAQページのURLを入力するか、コードを直接貼り付けることで、構造化データにエラーがないか、そしてリッチリザルトの対象として有効であるかを確認できます。

実装後は必ずこのツールでチェックを行い、エラーがあれば修正するようにしましょう。

やってはいけない!FAQページのSEOで注意すべき点

FAQページのSEO対策は非常に効果的ですが、やり方を間違えると逆効果になったり、ペナルティを受けたりするリスクもあります。ユーザーと検索エンジンの双方から信頼されるページであり続けるために、注意すべき点をしっかりと理解しておきましょう。

ガイドライン違反となる不適切な使い方(宣伝目的など)

FAQページは、あくまでユーザーの質問に答えるためのものです。Q&Aの形式を借りて、質問とは無関係な宣伝文句を記載したり、アフィリエイトリンクを設置したりするなど、広告目的で利用してはいけません。このような使い方は、ユーザーを欺く行為とみなされ、Googleのガイドライン違反に該当する可能性があります。発覚した場合、検索結果にリッチリザルトが表示されなくなるだけでなく、サイト全体の評価を下げる原因にもなるため、絶対に避けましょう。

1ページに多数のトピックを詰め込みすぎる

1つのFAQページに、全く異なるカテゴリの質問(例えば、「製品の使い方」と「採用情報」)を大量に詰め込むのは避けるべきです。1つのページに多様なトピックが混在していると、そのページの専門性が薄れてしまい、検索エンジンが「何に関するページなのか」を判断しにくくなります。

結果として、どのキーワードに対しても評価が分散し、検索順位が上がりにくくなる可能性があります。

関連性の高いトピックごとにページを分けるか、カテゴリ別に整理して見やすくする工夫が必要です。

情報を更新せずに放置する

FAQページに掲載されている情報が古いまま放置されていると、ユーザーに誤った情報を与えてしまい、サイトの信頼性を大きく損ないます。例えば、古い料金プランや、すでに提供を終了したサービスの情報が残っていると、ユーザーを混乱させる原因となります。

サービス内容や仕様、料金などに変更があった場合は、速やかにFAQページの内容も更新することが重要です。定期的に情報を見直し、常に最新かつ正確な状態を保つように心がけましょう。

まとめ:ユーザーに寄り添うFAQページでサイトを成長させよう

この記事では、FAQページのSEO対策について、その重要性から具体的な作り方、さらには構造化データの実装や注意点に至るまでを網羅的に解説しました。

FAQページの充実は、単なるSEOテクニックではありません。それは、「ユーザーの疑問や不安に真摯に寄り添う」という姿勢そのものです。ユーザーの「知りたい」に的確に答え、問題を解決できるFAQページは、ユーザー満足度を高め、サイトの信頼性を向上させます。

その結果として、検索エンジンからの評価も高まり、アクセス数の増加やコンバージョン率の向上といった、サイト全体の成長へとつながっていくのです。

今回ご紹介したステップを参考に、ぜひあなたのWebサイトにも、ユーザーと検索エンジンの両方に愛されるFAQページを作成してみてください。

おすすめ記事/ PICKUP

記事カテゴリー/ CATEGORY

企業の課題はノベルティひとつで完結

ホームページ制作などのWeb制作をはじめ、

システム開発やマーケティング支援などワンストップで対応

まずはお気軽にお問い合わせください

お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

各種サービスの資料をご用意しています